海報新聞

孔子,名丘,字仲尼,春秋時期魯國陬邑(今山東省曲阜市)人。中國古代思想家、政治家、教育家,儒家學派創始人。孔子開創的儒學思想,成為中華民族的精神血脈和道德主張。

“子曰”這些話被誤解了!

孔子及其弟子流傳下來的著作《論語》,留下了許多我們耳熟能詳的名言。但有些卻被斷章取義致使誤解:

以德報怨,何以報德?“以德報怨”一詞,出自《論語·憲問》,或曰:“以德報怨,何如?”子曰:“何以報德?以直報怨,以德報德。”現在的我們,也會遇到缺乏道德修養的人,要懷著坦蕩的胸襟去面對世間的紛繁復雜,與他人為善,以直報怨,以德報德。

“三思而后行”出自《論語·公冶長》:“季文子三思而后行。子聞之,曰:再,斯可矣。”意思是:季文子辦事,要反復考慮多次才行動,孔子聽了說:考慮兩次就可以了。

“學而優則仕”出自《論語·子張》,子夏曰:“仕而優則學,學而優則仕。”被許多中國父母視為家訓:“讀好書才能有好仕途!”宋代朱熹便講:“優,有余力也。仕與學,理同而事異。”意思是事情做好了,可以總結經驗,從中學習,取得進步;學習學好了,就可以把這些知識應用到日常做事中。

“愚不可及”出自《論語·公冶長》,子曰:“寧武子,邦有道則知,邦無道則愚。其知可及也,其愚不可及也。”寧武子在世道清明的時候就展示自己的才華,做一名智者;世道渾濁的時候就裝傻,做一個愚者。做智者是簡單的,但是能大智若愚,卻是很少有人能做到的。

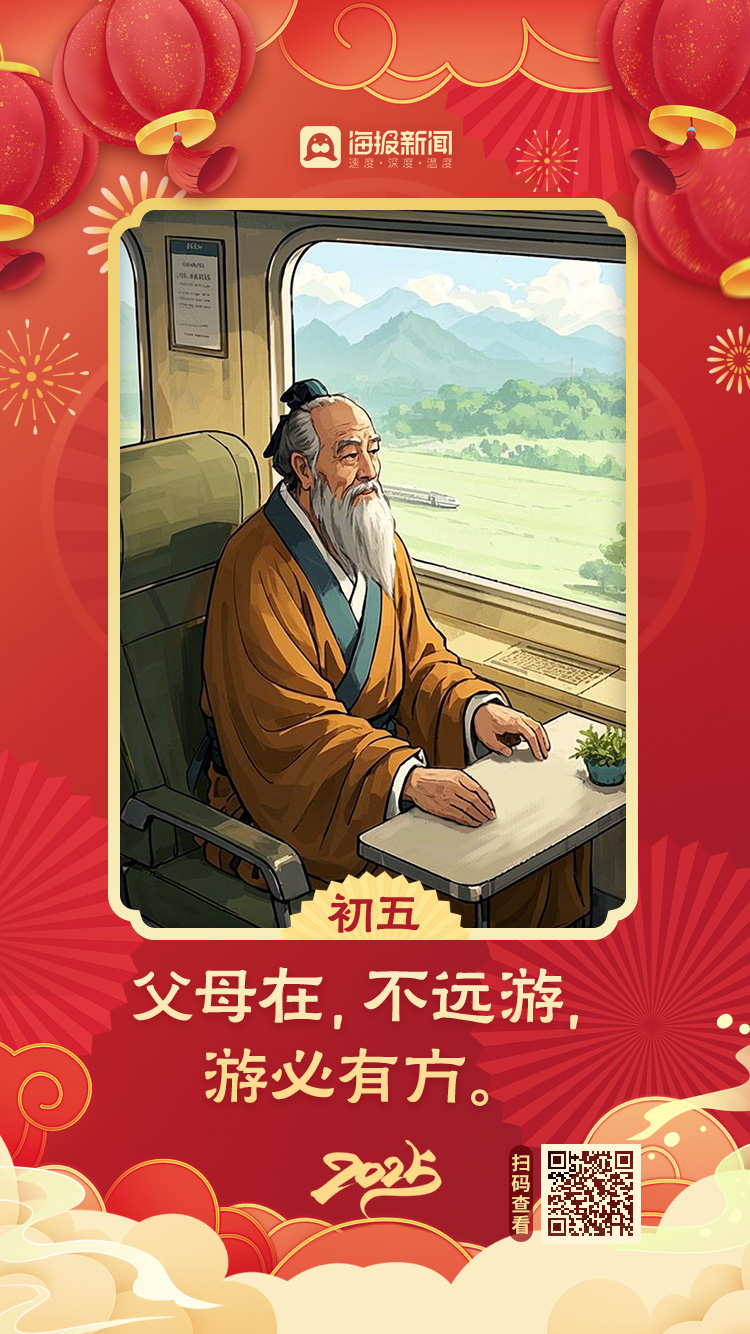

“父母在,不遠游”出自《論語·里仁》,子曰:“父母在,不遠游,游必有方。”關鍵就在“方”字,既是方向也是目標。強調子女應該贍養孝順父母,但也不反對一個人有了正當明確目標外出奮斗,一味地愚孝不可取。

游必有方,古人旅游儀式感拉滿

孔子年輕時候就獨自游覽至周國,向老子問禮。后來也帶弟子周游列國,宣傳他的主張和學說。

南朝梁國的詩人沈約,在《悲哉行》的詩中寫道:“旅游媚年春,年春媚游人。”這是“旅游”一詞在中國典籍里最早的一次出現。在交通不便的古代,旅游不是一件易事,寫詩、著文、繪畫、出書,古人把旅游的儀式感拉得很滿。

唐開元十四年,李白順著長江,開始了仗劍去國、辭親遠游的人生旅程。李白人生中的大多數時光都與名山大川相伴,留下諸多經典佳作,既有“飛流直下三千尺,疑是銀河落九天”的廬山飛瀑、“奔流到海不復回”的滔滔黃河,也有“卻顧所來徑,蒼蒼橫翠微”的巍巍終南山、“云霞明滅或可睹”的夢中仙山。豐富的游歷,讓李白的詩詞總是帶有一種豪放與疏闊。

在人生逆旅中,蘇軾一邊寄情山水,一邊寫詩填詞。在密州,他贊許超然臺的美景是“半壕春水一城花,煙雨暗千家”;初到黃州時,他感嘆“長江繞郭知魚美,好竹連山覺筍香”;泛舟于赤壁之上,他吟詠“大江東去,浪淘盡,千古風流人物”……

徐霞客“問奇于名山大川”,終于完成《徐霞客游記》,為后世留下了一筆寶貴的財富。

中國現存最古老的畫,隋朝畫家展子虔的《游春圖》,記錄的就是古人到山間水旁“踏青”游玩的情景。或騎馬,或步行,或游船,沿途觀賞著青山綠水、花團錦簇的勝景。

(《游春圖》部分細節)

“好客山東”,跟著孔子來旅行

高鐵、飛機、自駕……出行方式的便利,讓現代人更加熱衷旅游,讓“說走就走”成為日常趨勢,也興起了多種多樣的旅行“路子”。從游學、旅居,到city walk、搭子旅游,年輕人的“特種兵式旅游”“集章式旅游”。在旅行中,游覽沿途風景、沉浸式體驗大好河山,在一個完全陌生的環境,放飛自己,感受、享受不同,思考人生。

那就從“好客山東”開始吧,跟著孔子一起觀海、覽河、游湖、賞泉,邂逅一幅流動的錦繡畫卷。看煙臺的仙境海岸,威海的雪海交融,青島的紅瓦綠樹、碧海藍天,感受山東的冬季風韻;去濟南看泉水氤氳、湖畔韻味,去濟寧游儒家圣地,去泰安登岱岳之巔,領略山東人文交織的魅力;到淄博品美食串琉璃,濰坊游古城放風箏,臨沂滑雪泡溫泉,體驗山東小城的人間煙火氣……來山東吧,你一定不虛此行。

追隨古人的出行腳步,或許當我們踏出腳步,看了世界后,才會發現世界有不一樣的精彩和風景,值得走走看看。

讀萬卷書,行萬里路。出發吧,不只是你去看世界,也讓世界來見見你。

(海報新聞編輯張玉清綜合自中國網、光明網等)

責編:高雪婷

審核:馬震

責編:馬震